大赛背景

随着数字化在各行各业的深入,行业应用数据呈现出爆发式增长,大数据在不断影响着行业变革。“十四五”规划中对于大数据发展的着墨已经融入到了各个篇章,这表明大数据已经不再是一个新兴的技术产业,而是正在成为融入经济社会发展各领域的要素、资源、动力、观念。为全面贯彻国务院“加快数字化发展,建设数字中国”的要求,中国电子学会举办第五届“长风杯”全国大学生大数据分析与挖掘竞赛,鼓励大学生实践与创意,从而更好的服务于国家数据化转型升级战略。大赛旨在培养大学生的数据创新实践意识,激发创新活力,促进产学研用深度融合。

赛程赛制

参赛对象

竞赛参赛对象为全国(含港澳台地区)高校在读学生。

赛程安排

本次竞赛分为分区赛和全国总决赛,具体日期视疫情防控及教学安排可做调整,届时以大赛官网公布为准。

(一)分区赛

报名开始:2021年5月18日;

报名截止:2021年6月4日;

分区赛截止:2021年6月27日。

(二)全国总决赛

决赛作品提交截止:2021年7月15日;

决赛答辩:2021年7月26日。

参赛办法

本次竞赛不收取任何报名费,竞赛报名以团队为单位。

参赛程序与要求

竞赛整体流程

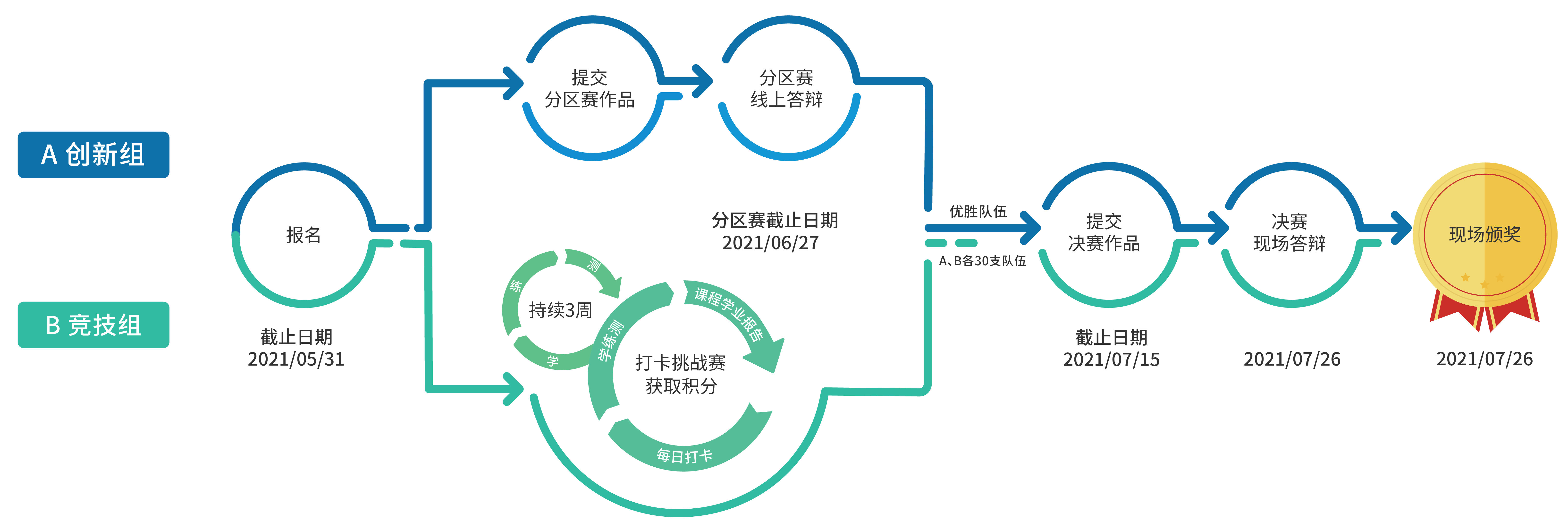

本次竞赛赛程分为分区赛和总决赛,分区赛为线上比赛,总决赛为现场答辩。分区赛和总决赛均设创新组(A组)和竞技组(B组)两个组别。

(参赛流程示意图)

分赛区设置

参赛团队先参与所在地区的分区赛(在全国设立八个分赛区),分区赛优胜团队将参与总决赛。

(分区赛设置表)

赛制要求

(一)分区赛要求

A组:采用开放命题形式,参赛对象为本科生和研究生。参赛选手可根据自选命题和数据进行问题建模与数据挖掘,并提交参赛作品。A组主要考察参赛选手对场景的理解能力、数据建模能力、数据工程化与产品化等大数据分析与挖掘项目的创新和实践能力。

B组:采用打卡挑战赛和指定命题的形式,参赛对象为高职学生。参赛选手需在指定时间内完成课程学习和考核,并提交参赛作品。B组主要考察参赛选手对场景问题的分析、建模、优化、验证等能力,以及对数据分析与挖掘技术的应用能力。

(二)总决赛要求

所有参赛团队均需在本校所在地区参与分区赛,分区赛优胜团队将晋级总决赛。

A组需对分区赛选题进一步优化和深度挖掘,提交最终版的分析报告,参与总决赛现场答辩,原则上总决赛选题应与分区赛一致,如有特殊情况,不得不更改选题,需联系工作人员审核。

B组需根据决赛命题进行问题分析、建模、优化、验证等过程,提交分析报告,并参与现场答辩,决赛命题详见官网决赛通知。

参赛作品说明

1. 分析报告需条理清晰、逻辑严谨、格式规范,不同问题场景作品可根据实际情况作相应调整,字数6000-8000字为宜。

2. 答辩PPT内容建议包括但不限于作品意义及创新点、作品分析或设计思路、作品成果展示等。

3. 作品支撑资料包括作品分析过程中产生的源代码、数据、源文件、成果演示视频等,参赛团队需打包上传。

评审方案

创新组(A组)

分区赛为线上答辩,最终前30名进入总决赛现场答辩。

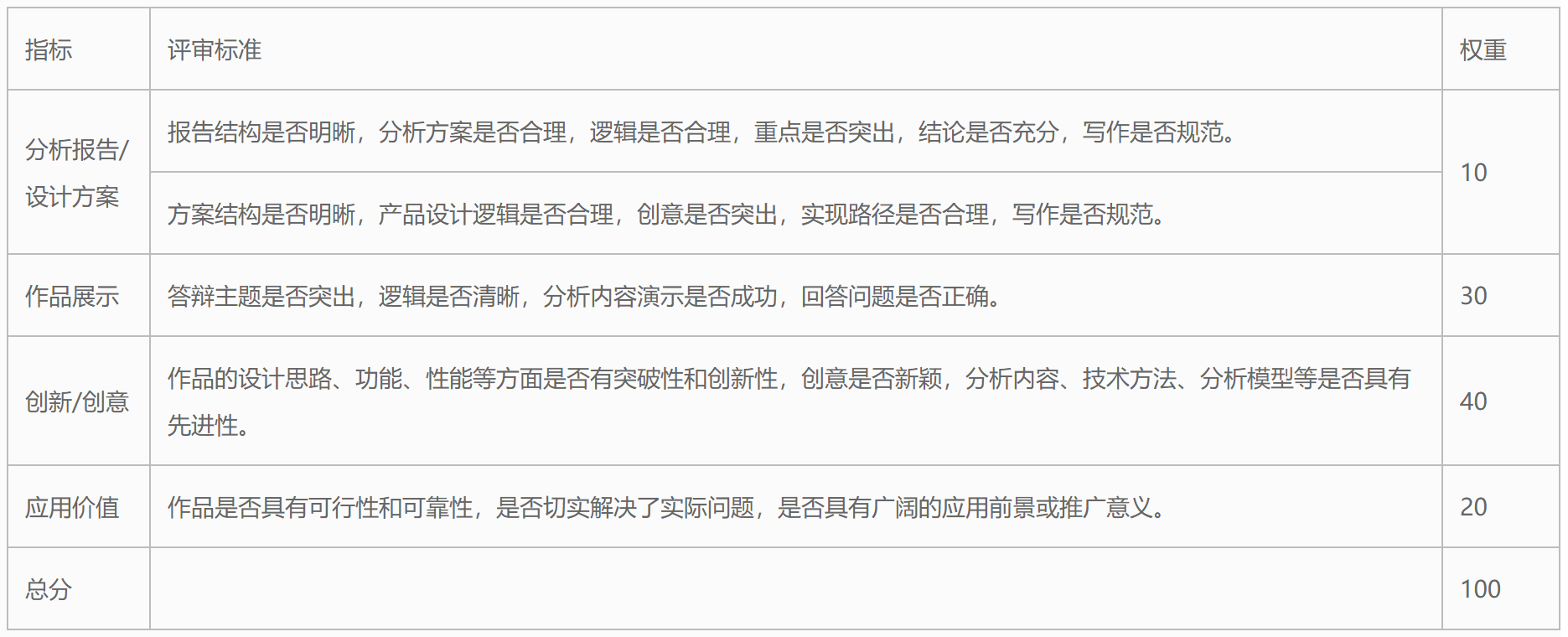

答辩评审主要从作品选题的创意创新与先进性、应用价值、作品展示、分析报告(现场赛)等维度对作品进行评审,具体见评审标准表。

竞技组(B组)

(一)分区赛评分

分区赛阶段以打卡挑战赛的课程学习时长、课程作业完成情况,获得团队总分,总积分排名前30的团队晋级总决赛,具体计分流程如下:

1. 课程学习阶段,团队各队员需在大赛平台参与为期3周的学练测和每日打卡以获取积分,取平均分为团队单项积分;

2. 课程作业报告以团队为单位提交,由大赛组委会评分;

(二)总决赛评分

总决赛以总决赛作品为依据,结合现场答辩的情况,从设计内容、作品创意、应用价值和答辩表现(现场赛)等维度对作品进行评审,具体见评审标准表。

答辩评审以100分制进行打分,给出各参赛作品分数,根据作品分数和获奖比例得出获奖结果,参考评分标准如下。

第五届“长风杯”大数据分析与挖掘竞赛作品评审标准表

奖项设置

(一)本次大赛参赛队伍A、B组各有30支团队进入总决赛,分别按照10%、20%、30%的比例评选一、二、三等奖,奖金分别为5000元、3000元、1000元;每组增设精英团队奖1名,奖金3000元。

(二)为参赛团队设特色奖项设置最具商业价值奖1名,最佳人气奖3名,奖金各1000元。

(三)为参赛团队指导教师设优秀指导奖2名,奖金各1000元。

(四)优秀成果论文推荐到专业学报发表。